タックです。今回は「抽象化する」ということについてお伝えしたいと思います。

これが上達すると、「自分の体験すべての意味を最大化」できるようになると思っています。ゲームでいうと【経験値アップスキル】的な有用なやつです。違う言い方をすれば【分析スキル】でもありますね。

Contents

抽象化とは?

1-1.要点を考えること

抽象化とは、「情報の要点を考える行為」と言えます。いくつかの判断基準を使って、物事から要点をすくいあげるわけですね。誰しもが無意識に物事を抽象化しています。極端に言えば、抽象化しないと物事を考えることができないし、物事を認識できません。

リンゴとリンゴと認識することも、抽象化していないと認識できないわけです。何か赤くて丸い物体、というような情報をリンゴという言葉に抽象化しているのですから。

1-2.上位の構造を考えること

複数の物事の要点をすくいあげることを考えてみましょう。この場合、何か共通する要点を見つけ出せれば、その共通項を一つのことにまとめ上げることができますね。これも抽象化です。

例えば、リンゴ・オレンジ・バナナを抽象化してみましょう。「果物」に抽象化できますね。ほかには「甘いもの」とか。「皮がある」とか。ほかにも形、匂い、産地とかで考えられないか、とか、母親が好きな食べ物だ!とかでも考えることができます。

いくつか思いつくことができますね。これが「複数の情報の要点」を考えた抽象化であり、上位の構造を考えることにつながります。

ツリー上に物事を考えているとき、それは抽象化の能力を活用しているわけですね。ブログの記事のタイトル、見出しと小見出しの関係性なんかは、まさに抽象化して情報を整理していると言えます。

自分の体験を意識的に抽象化する

そんなの普通のことじゃん!と思われると思います。実際、僕なんかよりはるかに高度に抽象化できている人も沢山いると思います。

そんなの普通のことじゃん!と思われると思います。実際、僕なんかよりはるかに高度に抽象化できている人も沢山いると思います。

しかし、例で挙げた基本的な抽象化は誰しもができると思いますが、「自分の体験の意味や意義などを抽象化する」のが意外と苦手な人がいる、と人と話していく中でたまに感じるので、この記事を書こうと思いました。

僕がオススメしたいのは「自分が経験したことをなるべく意識的に抽象化するクセをつける」ことです。

一体どういうことなのか?

メリットについて、具体例を交えて解説していきたいと思います。

体験を抽象化するメリット

3-1.一つの経験をほかのことに生かせる

例えば、自分が努力して何かを達成できたとしましょう。難関大学に合格したとか、イベントを企画して円満に終わらせることができたとか、魅力的な彼女ができたとか。

その努力の過程を抽象化するんです。「なぜうまくいったんだろう?「何が重要だったんだろう?」「どのような成功要素が見つかるだろう?」などの観点から、体験から情報をすくいあげていきます。

そうやってすくいあげた情報は、「汎用性の高い、自分だけの強力なノウハウ」として研ぎ澄まされていきます。抽象化しておけば、次に異なる分野で結果を出さなくてはいけない時も、そのノウハウを使いまわすことができます。

成功体験がさらなる成功を呼ぶ、と言われますが、そのような人は体験の抽象化がしっかりとできているから、前回のノウハウを流用してうまく次の成功に結び付けられるわけですね。

ほかにも例えば、転職をして新しい仕事内容を覚えていかなくてはいけない時も、前職の体験を抽象化し、良い仕事をするためのフレームができていれば、短時間で結果を出すことができます。

3-2.インプットをすべて自分の血肉にできる

抽象化をすることで、自分がインプットする内容すべてを自分の血肉にできます。

例えば、映画やゲームなどの趣味。楽しむことが目的で、そこから意味を形にすることはあまりない分野かと思います。こういう分野で、抽象化の発想を働かせてみると、面白い抽象化ができたりします。

(例えば、料理と空間設計は似ている。レシピ=設計図。どっちも準備立ててつくるもの。料理の手法を設計に持ち込めないかな?とか考えてみる)

自分にとって無駄だったなぁ、と思えるような体験も、抽象化の切り口によっては面白い意味が見いだせるかもしれません。そして、抽象化するための切り口は無限に存在します。

3-3.構造を把握する力がつく

普段から物事を抽象化するクセをつけ始めると、物事を構造化する力が上がります。

人が話している内容も、「要点はここかな?」「今はこの階層の話をしているな」などと軽く意識してみることで、内容をスムーズに理解できる力が付きます。要点を抑えて、「つまり~という点が重要なわけですね」なんて返せると、自分にとっても相手にとっても会話がスムーズに進みます。

また、物事の構造が自分の中にストックされていくことで、部分から全体を予測する力が高まります。自分のデータベースから類推するわけですね。

「1だけ聞いて10理解できる人」の本質はこれだと思います。

抽象化する力を高める方法

抽象化することのメリットをお伝えしました。では実際に、どのように抽象化する力を高めていったらいいのかについて、私も実践している内容をお伝えします。

抽象化することのメリットをお伝えしました。では実際に、どのように抽象化する力を高めていったらいいのかについて、私も実践している内容をお伝えします。

4-1.紙やアプリになんでもいいから書く

手帳や、PCやスマホのメモになんでもいいから、自分が考えたことや思いついたこと、今日あったことなどを書きましょう。言葉にすることでまず、言葉になる前の情報を抽象化できます。

悩んでいるときは紙に書き出せ!というのが効果的なのは、言語化できない感情や、もつれあっている思考が外に書き出されることで、ずいぶん抽象化が進んで客観的に扱えるようになるからだと思っています。

これを続けるだけでも、ずいぶん抽象化する力が上がるんじゃないか、と思ってます。

4-1-1.箇条書きで整理する

箇条書きは物事を整理する上で便利なフォーマットです。文書で書き続けるよりも情報を整理しやすいですよね。箇条書きで書いて、かっこでくくって一つの言葉にまとめる、なんてシンプルなことを続けるだけでも、かなりの効果があります。

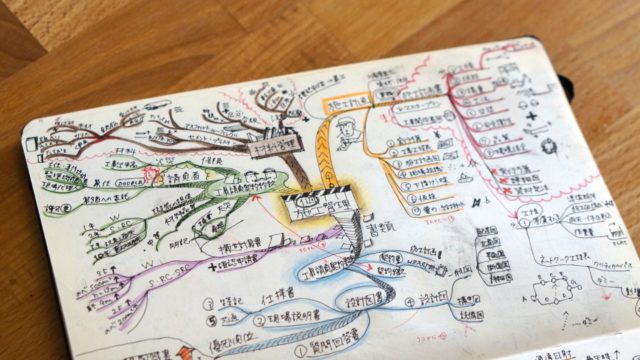

4-1-2.マインドマップを描く

マインドマップで思考を整理するのもオススメです。書いていくだけで自動的に階層ができて構造化する仕組みになっているので、抽象化と構造化がカンタンに進みます。少しとっつきにくく、絵心がないと楽しめない、というのが人を選ぶ点ではありますが、仕組みとしては優れていると思いますので、オススメの思考法です。

4-2.自分に自問する

抽象化を進めるときは、自分へ質問することがとても効果的です。

why-「なぜ〇〇なんだろう」

how-「どのような構造なんだろう」

what-「〇〇とはいったい何だろう」

質問にはいろんな形があるとは思いますが、上記の質問が軸になっていくかと思います。when,where,whoは効果が限定的ですね。

4-3.人に伝える・教える機会をつくる

何かインプットをしたら、誰かにその内容を伝えてみましょう。最近読んだ本や、映画の感想。あるいは、自分の得意な趣味を、人に教える機会をつくってみる。

うまく伝えたり教えたりするためには、自分の中で情報をうまく構造化していないと相手に伝えることができません。人相手ですので、どうにかしてうまく教えたい、伝えたい!という気持ちが働きます。それが抽象化の力を上げる仕掛けになるわけですね。

そういう意味では、ブログを書くこともトレーニングとしておすすめです。

まとめ

抽象化する、ということについてお伝えしました。

僕自身ももっと活用していきたいと思い続けていることではありますが、物事を抽象化する能力が進むと、冒頭にも書いたように

「自分の体験すべての意味を最大化」

できるよなーと感じています。いい体験はよりよく、悪いと思っている体験も良い意味に昇華できるかもしれない。体験からフルに経験値をゲットして、次はもっといい成果を出せる。素晴らしい可能性を感じます。

もしあまり意識してこなかったなぁという方がいたら、試してみる価値があるかと思います。